中国勘察设计协会主管主办

中国勘察设计协会主管主办

最近,一款由国内人工智能公司研发的大型语言模型DeepSeek横空出世,它拥有强大的自然语言处理能力,在多个领域展现出惊艳的表现,为用户提供了多元化的服务,受到社会各界的广泛关注。勘察设计是工程建设的“龙头”“灵魂”,为国民经济建设作出了重要贡献。在DeepSeek这位“顶流”眼中,勘察设计行业是怎样的?当下,勘察设计行业面临哪些问题和挑战,有哪些对策建议?勘察设计行业未来前景如何……针对上述问题,《中国勘察设计》杂志记者与DeepSeek进行了深度对话。让我们一起来看看它是怎么说的。

问:DeepSeek,你眼中的勘察设计行业是怎样的?

答:勘察设计行业是工程建设的核心环节,是连接规划与施工的纽带,其发展水平直接影响着房屋市政、基础设施的质量、效率和可持续性。在我看来,这一行业具有以下特点与发展趋势:

基础性与先导性

勘察设计是工程的“大脑”,决定了项目的技术可行性和经济性。从地质勘查、方案设计到施工图绘制,每一个环节都需严谨的科学分析与创新思维。随着新基建(如5G基站、数据中心)和城市更新需求的增长,行业正成为经济转型升级的重要支撑。

数字化转型加速

BIM技术普及:从二维图纸到三维建模,BIM(建筑信息模型)实现了设计、施工、运维的全生命周期管理,减少错漏碰缺,提升协作效率。

智能化工具应用:无人机勘测、AI辅助设计(如结构优化算法)、GIS地理信息系统等技术的融合,推动勘察设计向高效精准迈进。

数字孪生与智慧城市:为智慧交通、能源管理等提供底层数据支撑,设计成果逐渐成为城市数字化底座的一部分。

绿色可持续发展

“双碳”目标驱动行业变革:绿色建筑标准(如LEED、BREEAM)的推行,要求设计阶段融入节能材料、可再生能源利用(如光伏建筑一体化)。生态修复类项目(如流域治理、矿山生态化改造)需求增加,推动环境工程与传统勘察设计的交叉融合。全生命周期碳排放评估成为设计方案比选的重要指标。

模式创新与产业链延伸

EPC与全过程咨询:行业从单一设计服务向“设计+采购+施工”总承包模式拓展。

跨界融合:与物联网、大数据公司合作,如在智慧园区设计中集成智能安防、能耗管理系统。

轻资产化探索:部分企业通过设计标准输出、专利授权等方式实现知识变现。

挑战与机遇并存

竞争加剧:资质壁垒降低,民营企业和外资机构涌入,价格竞争激烈,倒逼企业提升技术壁垒与服务附加值。

人才结构转型:传统土木工程师需掌握Python、BIM等数字化工具,同时兼具生态学、经济学等多学科视野。

国际化机遇:“一带一路”项目中,国内设计院通过承接高铁、港口等标志性工程,推动中国标准“走出去”。

政策与市场的双轮驱动

政策引导:城市更新、老旧小区改造、海绵城市等专项政策,催生细分市场机会。

社会资本参与:PPP模式、REITs等融资方式拓宽项目资金来源,要求设计方更关注投资回报模型设计。

勘察设计行业正从“画图匠”向“价值创造者”转变。未来的核心竞争力将体现在技术创新能力(如AI生成设计)、资源整合效率(跨领域协作)和可持续发展理念的落地深度上。企业需在专业化(深耕细分领域)与平台化(构建生态圈)之间找到平衡点,以适应快速变革的市场环境。对于从业者而言,拥抱数字化、培养复合型技能(如“工程+数据”双背景)、深入理解低碳经济逻辑,将是保持竞争力的关键路径。

问:当下,勘察设计行业面临哪些问题和挑战?

答:勘察设计行业在快速发展的同时,也面临一系列深层次问题和挑战,这些问题既来自外部环境的变化,也源于行业内部的结构性矛盾。以下是当前主要的痛点和挑战:

市场竞争加剧与行业格局重塑

资质壁垒弱化,竞争白热化:资质改革(如“放管服”政策)降低准入门槛,大量中小企业和跨界竞争者涌入,导致低价竞标泛滥,设计费持续压缩,部分项目利润率降至10%以下。外资设计机构凭借技术品牌优势抢占高端市场,挤压本土企业生存空间。

区域壁垒与同质化竞争:地方保护主义导致跨区域业务拓展困难,部分地方设计院依赖政府资源垄断本地市场。服务同质化严重,缺乏差异化竞争力,企业陷入“拼价格、拼关系”的内卷循环。

数字化转型的技术与管理挑战

技术应用成本高、落地难:BIM、数字孪生等技术推广面临软件采购成本高(如Autodesk套件年费超10万元/人)、跨专业协同标准缺失、传统设计团队适应能力不足等问题。中小设计院数字化投入意愿低,与头部企业差距进一步拉大。

数据孤岛与知识管理失效:设计数据分散在不同部门和项目中,缺乏统一平台整合,历史项目经验难以复用。老工程师的隐性知识(如复杂地质处理经验)未能有效转化为数字化资产,面临人才断层风险。

人才结构性矛盾突出

复合型人才短缺:传统土木、建筑专业人才过剩,但兼具工程经验与数字化能力(如BIM+编程)、绿色低碳技术、国际商务能力的复合型人才严重不足。行业薪资竞争力下降,顶尖人才流向互联网、新能源等高薪领域,招聘难度加剧。

老龄化与青年流失:核心技术人员年龄结构老化(部分设计院50岁以上工程师占比超30%),年轻员工因高强度加班、成长空间有限大量转行,人才梯队断裂。

政策与合规风险升级

“双碳”目标下的技术转型压力:碳排放核算、绿色建筑标准(如《建筑节能与可再生能源利用通用规范》)强制实施,倒逼设计方重构技术体系,但低碳技术成本高、客户接受度低。生态红线、环保督查趋严,项目前期合规成本(如环评、水土保持)大幅增加。

工程总承包(EPC)模式的风险转移:设计院向EPC转型时,面临施工管理经验不足、供应链整合能力弱、合同风险(如概算失控)等问题,部分企业因垫资压力陷入现金流危机。

可持续性要求与成本控制的矛盾

绿色设计的经济性难题:业主往往优先考虑短期建设成本,拒绝为低碳技术(如光伏屋顶、地源热泵)额外付费,导致绿色设计停留于“概念包装”,难以落地。全生命周期成本测算工具不完善,无法直观证明可持续设计的长期收益。

资源环境约束加剧:城市地下空间开发接近饱和,复杂地质条件(如软土、岩溶)项目增多,传统勘察手段效率低下,技术风险攀升。

项目复杂性与管理效率的失衡

超大型项目协同难题:跨地域、多标段项目(如高铁网络、城市群规划)中,设计方与施工方、供应商的协同低效,设计变更频繁,工期延误成为常态。国际项目还需应对文化差异、标准冲突(如中国规范与欧美标准互认问题)。

知识复用与创新瓶颈:大量重复性设计工作(如住宅标准化户型)占用人力资源,但企业研发投入不足(多数企业研发占比低于3%),技术创新滞后于市场需求。

国际化进程中的隐形壁垒

标准输出受阻:中国技术标准(如铁路设计规范)在“一带一路”沿线推广时,面临当地技术壁垒和政治干预,设计院需承担额外认证成本。国际化人才储备不足,既懂技术又熟悉国际商务规则的项目经理稀缺。

地缘政治与汇率风险:海外项目可能因政治动荡、汇率波动(如新兴市场货币贬值)导致回款困难,企业风险管控能力面临考验。

盈利模式单一与资金链压力

设计费计价模式僵化:多数项目仍按工程造价的固定比例收费,未能体现知识服务的附加值,设计价值被低估。业主拖延支付设计款(账期普遍超过6个月),中小设计院资金周转压力巨大。

轻资产转型困难:试图通过技术授权、设计IP化实现轻资产运营的企业,面临知识产权保护不力、市场付费意愿低的困境。

问:针对上述问题和挑战,有哪些对策建议?

答:针对勘察设计行业当前面临的问题与挑战,需从技术升级、模式创新、管理优化、政策协同等多维度制定系统性对策,以下为具体的策略建议:

技术升级,加速数字化与智能化转型

规模化应用BIM与数字孪生技术

政策引导:推动政府主导项目强制使用BIM技术,制定统一的数据交换标准(如IFC),降低跨平台协作成本。

成本分摊:中小设计院可通过SaaS模式(如云BIM平台)降低软件采购成本,按需付费。

AI辅助设计:开发行业专用AI工具(如结构优化算法、管线自动排布系统),减少重复劳动,提升设计效率。

构建数字化知识管理平台

建立企业级数据库,整合历史项目数据、设计规范和专家经验,利用自然语言处理(NLP)技术实现知识检索智能化。通过“老带新”师徒制与数字化工具结合,将隐性知识转化为标准化操作流程(SOP)。

推动绿色低碳技术落地

研发低碳设计工具包:集成碳排放计算模块(基于LCA全生命周期评估)、可再生能源模拟系统,帮助设计师快速量化方案环保性。

试点“碳积分”激励机制:与政府合作,对采用低碳技术的项目给予容积率奖励或税收优惠。

模式创新,重构价值链与盈利模式

从“设计服务”向“全周期解决方案”转型

EPC+O模式:延伸至运营维护阶段,通过物联网监测设备采集数据,提供能耗优化、设施管理等增值服务,按节能量分成收费。

订阅制服务:针对中小开发商推出标准化设计模块库(如住宅户型、地下车库方案),按年订阅使用。

轻资产运营与生态合作

技术专利化:将特色技术(如抗震优化算法、生态修复工法)申请专利,通过授权收费实现知识变现。

跨界联盟:与科技公司(如华为、商汤)共建智慧城市实验室,联合开发“设计+AI+IoT”综合解决方案。

差异化竞争策略

聚焦细分领域:深耕医疗建筑、数据中心、冷链物流等专业化赛道,建立技术壁垒。

品牌IP化:打造“零碳设计”“适老化改造”等特色标签,提升议价能力。

管理优化,提升组织效率与风险控制

敏捷化组织架构

推行“平台+小微团队”模式:总部提供资源支持(如数据中台、供应链),前端组建跨专业敏捷小组(建筑、结构、机电一体化),快速响应项目需求。

引入IPD(集成产品开发)模式:设计、施工、供应商早期介入,减少后期变更。

强化风险管理能力

EPC项目风控:建立动态成本数据库,实时监控材料价格波动;引入第三方工程保险(如履约保证险)分担风险。

国际化合规:组建属地化团队,研究东道国标准(如FIDIC条款),提前规避法律与文化冲突。

优化人才结构

复合型人才培养:与高校合作开设“智能建造”“低碳工程”微专业,推行“工程师+数字化认证”双轨制晋升体系。

柔性用人机制:通过项目制外包、退休专家返聘等方式缓解老龄化问题;设立青年创新基金,鼓励90后主导技术攻关。

政策协同,借力国家战略与资本工具

把握政策红利窗口期

聚焦城市更新、县域基建、乡村振兴等国家战略领域,提供“规划、设计、融资”一体化服务。

申请专项补贴:争取绿色建筑、智能建造试点项目的政府资金支持。

创新融资与回款模式

REITs融资:将设计完成的优质基础设施项目(如产业园、物流枢纽)打包发行REITs,提前回笼资金。

供应链金融:与银行合作,以应收账款为质押获取低息贷款,缓解账期压力。

国际化破局,标准输出与本地化融合

推动中国标准“软着陆”

在“一带一路”项目中,采用“中国标准+当地规范”混合模式,逐步渗透关键条款(如抗震等级、节能指标)。

参与国际标准制定:通过ISO、EN等组织输出中国技术经验。

本地化运营策略

在海外设立联合设计中心,雇佣当地工程师解决文化隔阂;与跨国工程公司(如AECOM、WSP)成立合资公司,共享资源网络。

可持续发展,构建长期竞争力

全生命周期服务能力

开发数字化运维平台,集成设备监测、能耗分析、故障预警功能,从“交图纸”升级为“交系统”。

提供碳资产管理服务:帮助业主申请碳配额、参与碳交易,将环保价值转化为经济收益。

社会责任与品牌绑定

发布年度ESG报告,披露项目减排量、社区影响等数据,吸引注重可持续投资的客户(如外资企业、国企)。

当前,行业已进入深度调整期,唯有通过技术革命、组织变革和商业模式创新,才能突破“低利润–低投入–低质量”的恶性循环,重新定义勘察设计的价值边界。

技术突围:加快AI辅助设计(如自动生成管线排布方案)、无人机+AI地质解译等技术的商业化应用,降低人力成本。

模式创新:从“卖图纸”转向“卖服务”(如运营阶段能耗优化咨询),探索订阅制、分成制等收费模式。

生态重构:与高校、科技公司共建联合实验室,吸纳跨领域创新资源;通过产业联盟推动标准互认与数据共享。

政策借力:抓住城市更新、县域基建等政策红利,切入细分市场(如适老化改造、冷链物流园区设计)。

勘察设计行业的突围之路本质是“技术革命+价值重构”。唯有打破传统路径依赖,以数字化为引擎、可持续为内核、全球化为视野,才能从“成本中心”蜕变为“价值中心”,在新时代基建浪潮中占据核心地位。

顶层设计:企业需制定清晰的数字化转型路线图,避免盲目投入。

客户教育:通过案例实证(如低碳项目投资回报率测算)改变业主短期成本导向思维。

数据资产化:将设计数据转化为可交易的数字产品(如城市三维地质模型库)。

表1 未来行动框架

问:未来,勘察设计行业前景如何?

答:勘察设计行业作为基础设施建设的核心驱动力,其未来发展将深度融入国家战略、技术革命和全球可持续发展浪潮中,呈现出“挑战与机遇并存,转型与升级共进”的格局。以下是未来行业前景的核心趋势与关键方向:

市场需求持续扩大,细分领域爆发增长

政策驱动型市场

“双碳”目标:新能源基础设施(风电、光伏基地、氢能储运)、绿色建筑改造、碳捕集设施设计需求激增。

城市更新与乡村振兴:老旧小区改造、地下管网智能化升级、县域冷链物流中心设计成为新增长点。

新基建深化:数据中心、5G基站、智能交通系统(如车路协同)的设计需求持续释放。

技术衍生型市场

数字孪生城市:城市级三维地质模型、地下空间数字化管理平台的设计与维护需求。

极端环境工程:深海基地、月球科研站等前瞻性领域催生跨学科设计服务。

技术重构行业生态,数字化成为核心竞争力

AI与自动化设计普及

生成式AI应用:通过输入参数(如用地条件、造价限制),AI自动生成多个合规设计方案供人工优化,设计效率提升50%以上。

无人化勘察:无人机+LiDAR(激光雷达)实现厘米级地形测绘,AI自动解译地质风险,人力成本降低30%。

全生命周期数据闭环

从设计阶段的BIM模型,到施工阶段的物联网监测,再到运维阶段的数字孪生反馈,数据流贯穿工程全周期,设计院角色向“数据管家”延伸。

跨界技术融合

区块链:确保设计版权可追溯,解决知识成果被盗用问题。

元宇宙:虚拟现实(VR)技术用于设计方案沉浸式体验与远程协同评审。

可持续发展主导价值标准

从“绿色设计”到“负碳设计”

建筑光伏一体化(BIPV)、生物质能源利用、碳汇景观设计成为标配,部分领先企业探索“负碳建筑”技术体系。

碳足迹认证(如EPD环境产品声明)成为设计方案竞标的核心指标。

循环经济模式渗透

推动“建筑可拆解设计”:通过模块化构件设计,实现建材90%以上回收再利用。

工业遗存再生设计(如钢厂改造为文创园)从个案发展为标准化服务。

商业模式颠覆:从“交付图纸”到“运营价值”

数据服务变现

设计院积累的城市地质数据库、建筑能耗模型可向政府、开发商提供付费数据服务(如地质灾害预警订阅)。

运维阶段通过AI算法优化设备运行策略,按节能收益分成收费。

平台化生态构建

头部企业搭建开放平台,聚合设计师、材料商、施工方,通过交易佣金、认证服务盈利(类似“工程界AppStore”)。

全球化与本地化交织

中国标准“走出去”提速

在高铁、特高压输电等领域,中国设计规范逐渐被东南亚、非洲国家采纳,带动设计服务出口。

海外工程本地化设计中心兴起,实现“中国技术+本地化适配”融合。

逆全球化风险应对

地缘政治冲突下,设计院需建立“多区域备份能力”,如同时熟悉中国、欧盟、中东标准,增强抗风险韧性。

行业格局分化:强者恒强与长尾创新并存

头部企业“超级平台化”

大型设计院通过并购整合,形成覆盖“规划、设计、金融、运维”的全产业链巨头,主导重大国家级项目。

中小机构“专精特新”突围

聚焦垂直领域:如医疗实验室洁净工程设计、极端气候区建筑专项技术。

小微团队通过Web3.0模式(DAO组织)全球接单,利用AI工具实现“一人设计公司”。

人才需求结构性变革

“π型人才”成为核心资产

需同时具备工程专业深度(如结构工程)+数字化广度(如Python编程)+可持续发展视野(如碳管理知识)。

人机协作能力:工程师的核心价值转向“提出创意问题”而非“执行标准化绘图”。

职业路径多元化

传统职称体系逐渐被“技能徽章”(如BIM专家、碳核算师)认证替代,跨界转型(设计→产品经理→创业者)更加普遍。

勘察设计行业未来10年将经历“技术颠覆期—模式重构期—生态稳定期”三个阶段。

短期(2024–2027年):数字化转型投入压力与政策红利并存,行业加速洗牌。

中期(2028–2032年):AI设计工具普及,绿色金融工具成熟,行业利润率触底回升。

长期(2033年–):基础设施智能化、太空城市化等新场景开启,行业进入“第二增长曲线”。

对企业和从业者而言,需在以下方向作出战略选择:

技术路线:AllinAI工具开发,或聚焦细分领域Know–how沉淀。

市场定位:成为全球化资源整合者,或深耕区域化服务专家。

价值主张:选择“规模至上”的成本竞争,或“精品化”的技术溢价路径。

总体而言,勘察设计行业不会消失,但“传统勘察设计机构”有可能消失。唯有主动拥抱“工程师+科学家+企业家”三位一体的新角色,方能在未来基建生态中占据不可替代的位置。

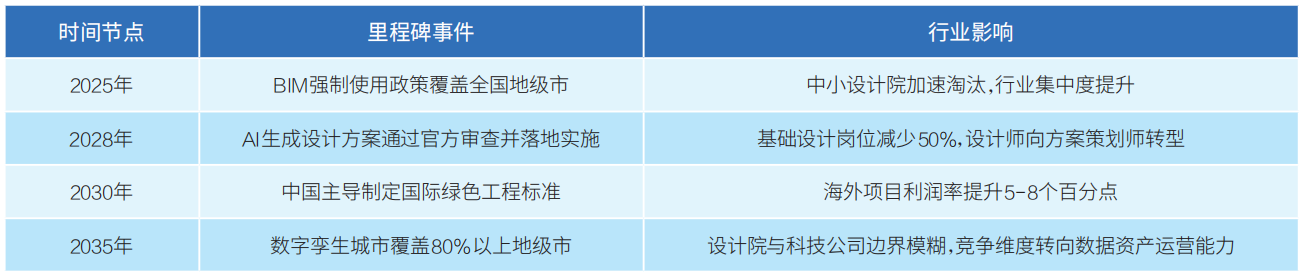

表2 未来10年关键转折点预测