中国勘察设计协会主管主办

中国勘察设计协会主管主办

近年来,人工智能技术正在掀起新的全球数字化浪潮,对各行各业的发展模式都产生了极为深刻的变革,建筑设计行业也未能例外。建筑设计作为链接上下游相关产业的关键节点,其数智化转型不仅关系到行业自身的高质量发展,也对城市智慧化建设目标的达成产生了非常直接的影响。

城市作为人类文明的重要物理环境载体,其智慧化、数字化的有效管理高度依赖于对大数据的有效治理和利用[1]。在自动驾驶、低空经济等新兴产业快速发展的当下,智慧城市建设、运行与管理对城市各类真实数据的需求日益迫切。建筑数据作为城市数据的重要组成部分,其标准化采集、结构化管理和智能化应用,已成为推动城市治理现代化的关键基础设施。

国家政策走向:人工智能赋能的政策机遇

数字建筑产业发展的战略

随着第四次工业革命走向纵深,大数据、人工智能等新兴技术深刻地影响着社会经济发展以及国家治理,以数据驱动和数字治理为核心特征的政府数字化转型成为全球治理转型的核心议题[2]。

从国家政策层面来看,《“十四五”建筑业发展规划》和“中国建造2035”等政策均设定了数字化时代建筑业科技创新的宏伟蓝图,为建筑领域人工智能技术的应用提供了有力的政策支持。

深圳市作为中国改革开放的前沿城市,在推动数字经济发展和产业数字化转型方面也始终走在前列。近几年,深圳市已出台了包括《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案》《深圳市打造人工智能先锋城市的若干措施》在内的多项政策。在今年6月10日最新发布的《国务院办公厅关于深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》文件中,国家从政策层面对深圳开展数据基础设施赋能实体经济的相关探索给予了清晰明确的指引。以上这些政策对于人工智能技术同城市数字化建设运维之间的深度融合给予了确切的政策上的助力,并指明了发展的方向。

智慧城市建设的数据治理需求

人工智能、物联网等技术的突破发展,在为智慧城市建设提供当下技术解决方案的同时,也为城市治理由宏观统筹管理向更丰富的微观计算应用场景拓展了关键技术支撑。展望新应用的场景,对于城市、建筑的数据要求已然突破了以往传统的二维属性框架,进而呈现出多模态、高动态、全要素等特征。这需要行业在建筑设计、城市建设及数据使用全链条上的多方协作来生产和使用数据,才能产生满足可持续城市发展需要的智能解决方案[3]。

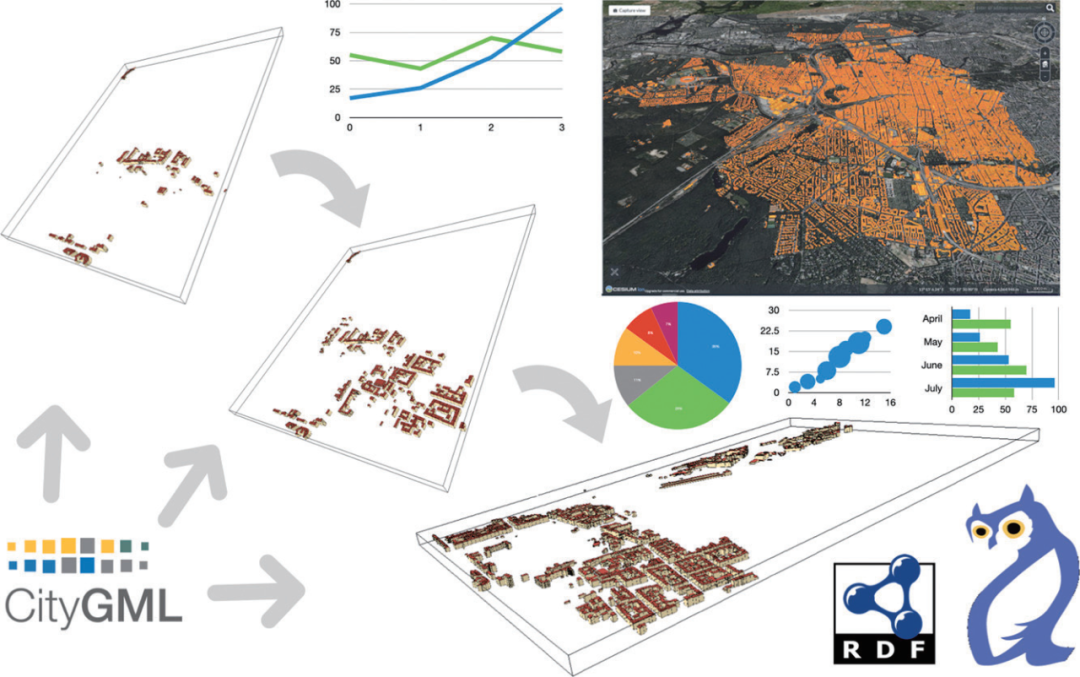

图1 Semantic 3D City Agents:基于JPS Agent Framework的认知架构,提出了Semantic 3D City Agents系统,包括CityImportAgent、CityExportAgent和DistanceAgent,分别用于自动化CIM创建、动态可视化和自主分析

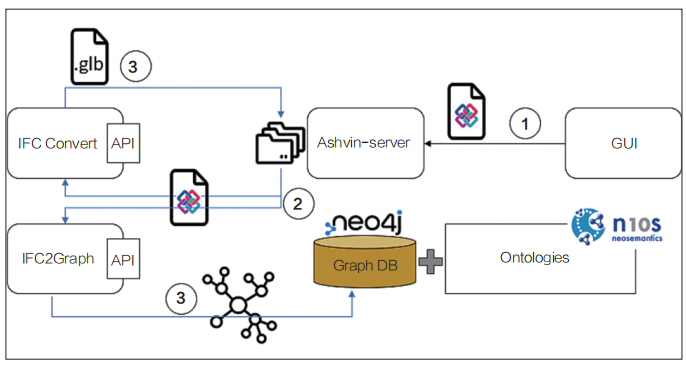

图2 将IFC文件转化为知识图谱的系统图

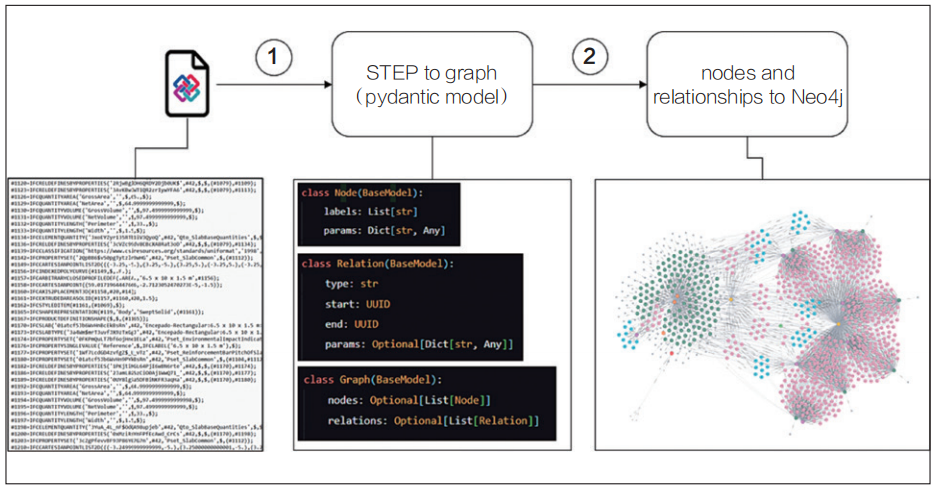

图3 将IFC文件转化为知识图谱的结果

行业发展现状:机遇与挑战并存的数字化转型

传统建筑设计行业面临的挑战

相较于数字化浪潮的时代背景,我国建筑行业的数字化转型进程仍处于初级阶段,引入AI技术仍面临不少挑战。

作为国家经济重要支柱行业之一,建筑行业既有传统业务模式惯性大,行业整体创新能力偏弱,行业数字化长期低于平均水平。据麦肯锡公司的研究,建筑业的数字化程度和AI应用深度明显落后于制造业等领域,这使得行业提质增效的空间巨大[4]。

数据难以沉淀共享,成为“数据孤岛”

在行业数据积累方面,由于行业数字化程度不足,缺乏在线协同设计平台,这导致不同设计院或业主单位各自积累项目数据,难以形成行业公共数据资产。大量设计和建设数据封存在各自孤立的系统中,难以结构化治理和利用。这不仅使AI训练所需的大规模高质量语料匮乏,也限制了数据驱动决策在建筑全生命周期的应用。“数据孤岛”现象严重阻碍了建筑行业AI大模型的发展。

AI设计工具的碎片化问题

在AI设计工具开发端,市场尽管已呈现万物竞发的情况。这些工具有的侧重方案阶段自动生成布局方案,有的用于施工图阶段参数化绘图。然而,这些工具或仅能解决单一环节问题,或功能雷同,且由于缺乏统一的数据标准和接口,不同AI工具间难以互联互通,难以发挥“1+1>2”的协同增效作用。

这些情况导致了即使在部分环节使用了AI辅助设计工具,但整体设计链条各环节间仍呈现各自为政的局面,未能形成贯通方案创意到施工设计的一体化智能设计流程。传统设计模式并未因零散的AI工具而得到根本改变。

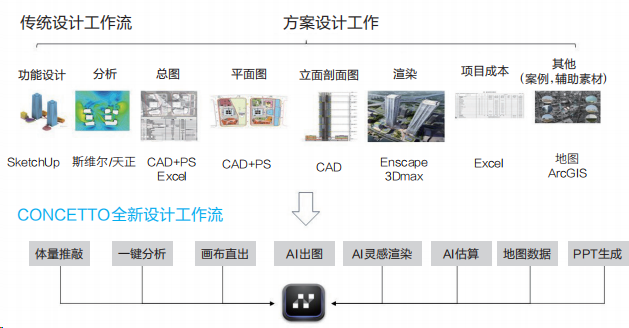

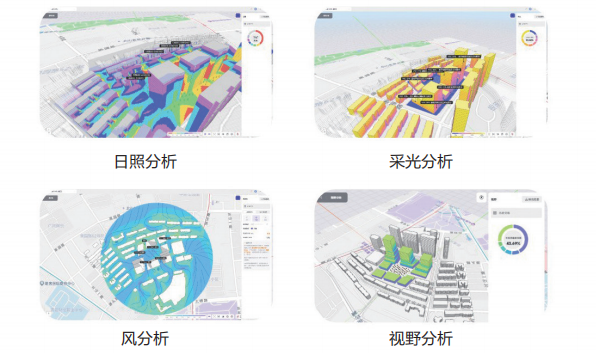

图4 广联达concetto集成AI排布、AI渲染、实时成本、环境模拟等功能

行业发展思考:构建人工智能驱动的建筑行业新生态

人工智能建筑设计与城市建设研究院的战略意义

回顾上文所阐述的人工智能发展的时代大背景以及智慧城市建设对数据基础设施的诸多需求,均反映出新时代对于建筑工程行业的转型发展需要是迫切的。为研究以上问题,深圳成立了全球首家人工智能建筑设计与城市建设研究院(以下简称“研究院”),已然成为行业发展的必然走向。

该研究院的成立具有如下重要战略意义:它将成为推动建筑设计行业数字化转型的重要平台,并承担起汇集行业数据、支撑智慧城市建设的重要使命。

数据驱动的建筑设计与城市运维融合

研究院成立第一大核心功能是要汇集行业数据,支撑深圳市智慧城市建设,让建筑数据发挥更大价值。而构建完善的建筑数据治理体系、实现城市建筑设计数据与智慧城市运营管理的深度融合,需要从战略高度规划建筑全生命周期的数据标准、采集与整合机制[5]。

行业需要加快建立建筑领域知识图谱和智能决策中枢,通过对建筑全生命周期数据的标准化采集与语义整合,结合知识抽取、关联建模、推理算法等AI技术,构建建筑设计与城市运维领域的知识图谱体系。这将使海量异构的数据转化为机器可理解的知识,为城市治理决策提供智能支撑。

相关技术路径的探索已在多方开展。譬如在城市数据层面,新加坡剑桥先进研究与教育中心(CARES)与新加坡-苏黎世联邦理工学院中心(SEC)合作开发了城市知识图谱(CKG),以改善城市管理和规划。在此框架内,Chadzynski等人基于OntoCityGML本体将城市信息模型集成到知识图谱中,随后实现了一组智能软件代理,通过与该图谱的交互执行特定的数据处理和分析任务[6]。而在建筑工程行业数据进行结构化探索上,将行业通用 IFC格式文件转化为动态通用知识图谱,对于打通建筑工程行业的数据与人工智能大模型之间的鸿沟同样是一条可继续探索的途径[7]。

因此,研究院和行业联盟应共同制定数据采集与共享标准,搭建城市级建筑数据库。这一数据驱动下的融合发展思路,将为城市数字化运营提供全新的数字底座,成为推动城市治理现代化的关键基础设施。

构建全生命周期AI辅助设计工具体系

研究院成立第二大核心功能是集成建筑全过程设计中的AI辅助工具集,形成新的AI设计生态。

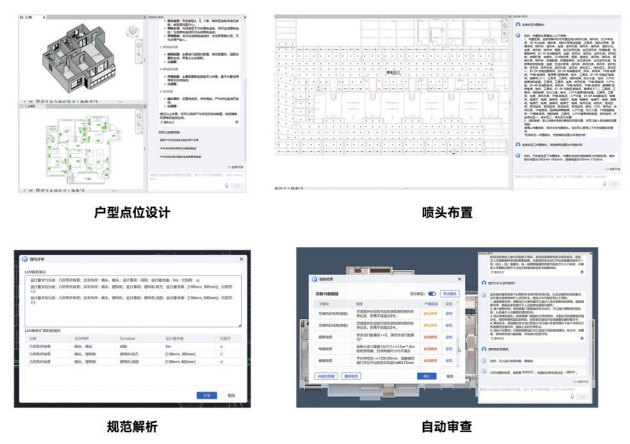

建筑项目全周期过程跨越立项、设计、施工、运维多个阶段,每个阶段都有特定的任务和挑战。研究院可以对设计全过程进行模块化解析,寻求在数据和流程上的贯通,并针对各阶段需求研发或集成相应的AI工具,打造涵盖建筑全生命周期的AI辅助设计工具生态,提升各环节智能化水平。

在这个方向下,一些有益的尝试已经出现,譬如有部分软件开发厂家开发工具实现了包括方案图纸、BIM模型、成本数据等多模态工程数据的智能化处理,并和智能化生成设计与数字化决策支持的深度融合。通过引入建筑行业AI大模型和垂直领域知识图谱,系统能够将设计师对于方案任务的描述拆解成可供智能体执行的工作。工作流节点涵盖总图布局的一键分析、基于体量模型的AI渲染、实时成本预估,甚至是针对设计输入进行规范问答与生成式设计。

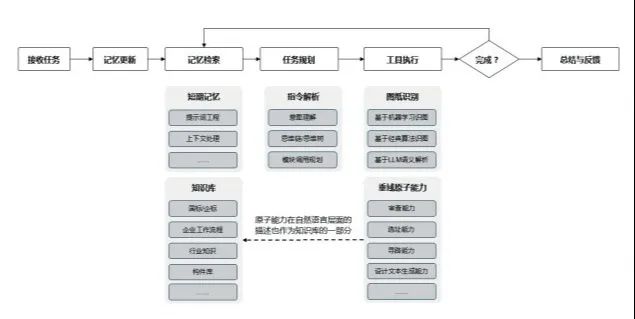

再如,建筑工程设计工具自身逐渐往智能化方向发展,有软件开发厂家研究开发出实现建筑、结构、给排水、暖通、电气五大专业的施工图自动化设计智能体。系统可以把设计师对于设计任务的描述拆解成可供智能体执行的工作流;工作包括构件图元的获取、构件属性获取,甚至是针对构件输入进行业务计算与生成式设计。经过微调的多模态大模型还可准确实现包括二维图纸、BIM模型、项目文本等多模态工程数据的结构化提取,大大扩展了智能体的业务边界,使智能体顺畅嵌入设计师日常的设计流程中。

这些已有实践表明,AI可在方案创作、多专业协同绘图、性能优化等各环节发挥作用。研究院可以自主研发“AI设计协同平台”,将现有各类AI设计工具集成形成生态供行业使用。通过“人机共融”的模式,逐步提高设计流程中自动化可替代的比例,逐步形成覆盖全生命周期的智能化设计流程闭环。

最终,通过“AI设计协同平台”生产的数据将汇总形成全国领先的城市数据集,直接对接到深圳市的城市数据底板中应用,辅助深圳开展智慧化的城市建设,并形成可复制、可推广的发展模式。

重塑建筑设计行业业务流程

研究院成立第三大核心功能是借助AI“工具革命”重塑建筑设计行业的传统业务流程,通过业务模式创新,赋能整个设计行业。

传统设计企业的转型升级绝不仅仅是使用几个AI设计软件,而是要在根本上重新寻找设计的价值,借助AI“工具革命”重塑建筑设计行业的传统业务流程,真正发挥出通过建筑设计链接上下游相关产业的关键节点作用。

在AI深度参与设计流程后,设计公司的角色可以从传统的“图纸生产者”转变为“数据组织者”和“决策支持者”。设计价值将更多体现在对业主需求的深刻理解、对多目标优化的权衡决策,以及对城市空间资源数据基座打造上。这意味着设计企业需要调整经营策略,可以通过与科技公司合作开发数据服务、参与城市运营数据分析等方式拓展业务疆界[8]。

图5 量圳科技实现建筑、结构、给排水、暖通、电气五大专业的施工图自动设计智能体

结语

通过新技术革命重塑行业,这是历史多次验证过的发展必然趋势,更是当前建筑产业转型升级的内在需求。“研究院”成立的目标就是打破目前行业中存在“信息孤岛”等数字化基础不足的问题,从而建立以大数据为行业基础、以人工智能为技术驱动的新型建筑产业生态体系。这一变革的意义远不止于建筑设计行业本身,它将为我国城市治理现代化提供切实的数据支撑和技术保障。(本文作者孟建民系中国工程院院士、深圳市建筑设计研究总院有限公司首席总建筑师、冯果川系

深圳市建筑设计研究总院有限公司执行总建筑师)

图片来源:

图1-图3:《Knowledgegraph-baseddataintegrationsystemfordigitaltwinsofbuiltassets》

图4:广联达

图5:量圳科技

参考文献

[1]汪枫.面向数字孪生基于CIM平台的数据治理研究[J].土木建筑工程信息技术,2023,15(03):1-8.

[2]孟天广.政府数字化转型的要素、机制与路径——兼论“技术赋能”与“技术赋权”的双向驱动[J].治理研究,2021,37(01):5-14+2.

[3]Paskaleva,K.,Evans,J.,Martin,C.,etal.Datagovernanceinthesustainablesmartcity.[J].Informatics,2017,4(04):41.

[4]Blanco,J.L.,Fuchs,S.,Parsons,M.,&Ribeirinho,M.J.Artificialintelligence:Constructiontechnology’snextfrontier.[R].McKinsey&Company,2017.

[5]明欣,安小米,宋刚.智慧城市背景下的数据治理框架研究[J].电子政务,2018,(08):27-37.

[6]ArkadiuszChadzynski,ShiyingLi,AydaGrisiute,FerozFarazic,CasperLindberg,SebastianMosbach,PieterHerthogs,MarkusKraft.Semantic3DCityAgents-Anintelligentautomationfordynamicgeospatialknowledgegraphs.[J].EnergyandAI,2022,8.

[7]CarlosRamonell,RolandoChac'on,H'ectorPosada.Knowledgegraph-baseddataintegrationsystemfordigitaltwinsofbuiltassets.[J].AutomationinConstruction,2023,156.

[8]菲利普·G·伯恩斯坦(2018).Architecture|Design|Data:PracticeCompetencyintheEraofComputation.[M].Germany:Birkhäuser,2018.